○豊後大野市災害被災者住宅再建支援金支給要綱

平成20年8月5日

告示第167号

(趣旨)

第1条 市長は、自然災害により生活基盤となる住宅に著しい被害を受けた地域において、被災住民の自立復興を促すとともに、被災住民が可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域コミュニティの崩壊を防止し、もって地域の維持発展を図るため、予算の範囲内において当該被災住民に災害被災者住宅再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給については、この告示の定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 全壊 住宅がその居住のための基本的機能を喪失(住宅全部が倒壊、流失、埋没、焼失)したもの又は住宅の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもの(住宅の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が50%以上に達した程度のもの)をいう。

(3) 半壊 住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの(住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの)で、損壊部分がその住宅の延床面積の20%以上70%未満のもの又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が20%以上50%未満のものをいう。

(4) 床上浸水 住宅の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹林の堆積により一時的に居住することができないものをいう。

(5) 住宅 現実に居住のため使用している建物であり、社会通念上の住宅であるかは問わない。

(6) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。

(7) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。

(適用条件)

第3条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する自然災害が発生した場合に適用する。

(1) 本市を含む地域に対して、大分地方気象台が気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく警報(大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、高潮)を発表したとき(ただし、海上警報を除く。)。

(2) 大分地方気象台が、本市で震度4以上の地震を観測し発表したとき。

(3) 福岡管区気象台が、九重山、鶴見岳・伽藍岳又は由布岳に噴火警報又は火口周辺警報を発表したとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

(支援対象者)

第4条 この支援金の支給の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、自然災害によって、その居住する住宅が全壊、半壊若しくは床上浸水の被害を受けた世帯又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があることその他これに準ずるやむを得ない事由により当該住宅を解体し、若しくは解体されるに至った世帯又は火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯(以下「長期避難世帯」という。)のうち、自然災害が発生した日において本市内に居住しており、その後も本市内に引き続き居住する世帯の世帯主とする。

2 住宅の被害認定は、市長が発行するり災証明によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づき支援を受けることが可能である者は、支援対象者としない。ただし、半壊の被害を受けた者のうち、その住宅の損害割合が30パーセント以上40パーセント未満の者については、当該住宅の解体を行わない場合に限り支給対象者とする。

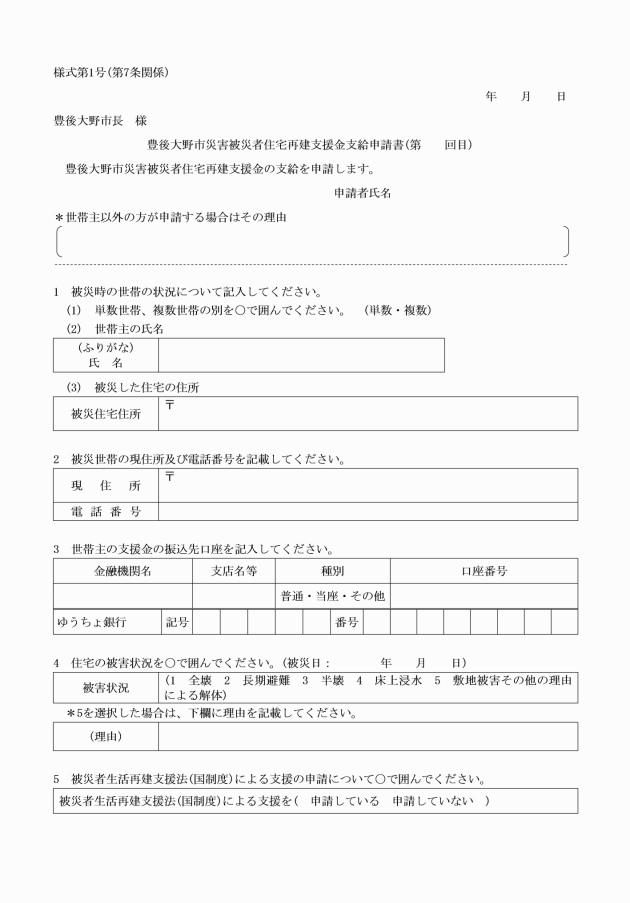

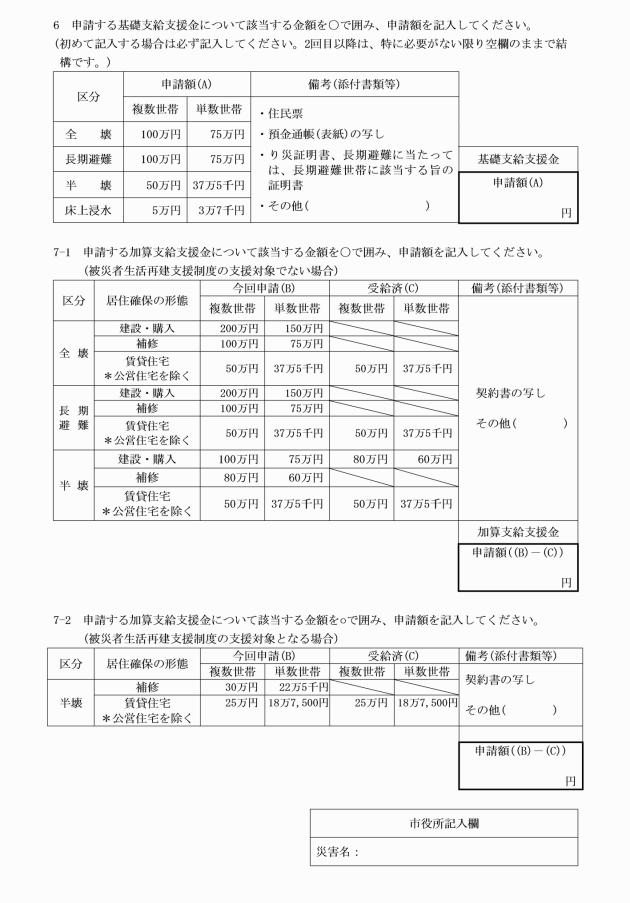

(支援金の支給)

第5条 この支援金は、支援対象者に対し、次に掲げる区分に応じて、それぞれ別表に掲げる額を上限として、支給するものとする。ただし、他の支援事業による支援金その他これに類するものとして市長が認めたもの(以下「他の支援金等」という。)の交付等がある場合は、上限額から他の支援金等を控除した額を上限とする。

(1) 支援対象者が居住する住宅の被害状況に応じた支援金(以下「基礎支給支援金」という。)

(2) 支援対象者が居住する住宅の被害状況及び被災後における支援対象者の居住確保形態に応じた支援金(以下「加算支給支援金」という。)

2 支給対象者が、同一の自然災害により別表の(a)から(c)までに掲げる各項目のうち2以上に該当する場合の基礎支給支援金の上限額は、当該各項目に定める金額のうち最も高い額とする。

3 支給対象者が、同一の自然災害により別表のアからカまでに掲げる各項目のうち2以上に該当する場合の加算支給支援金の上限額は、当該各項目に定める額のうち最も高い額とする。

(1) 住民票(外国人世帯にあっては、外国人登録済証明書)等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる市が発行する証明書

(2) 住宅が全壊、半壊又は床上浸水の被害を受けたことが確認できる市の発行するり災証明書及び住宅が半壊し、又は、住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があることその他これに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体したことが確認できる証明書類

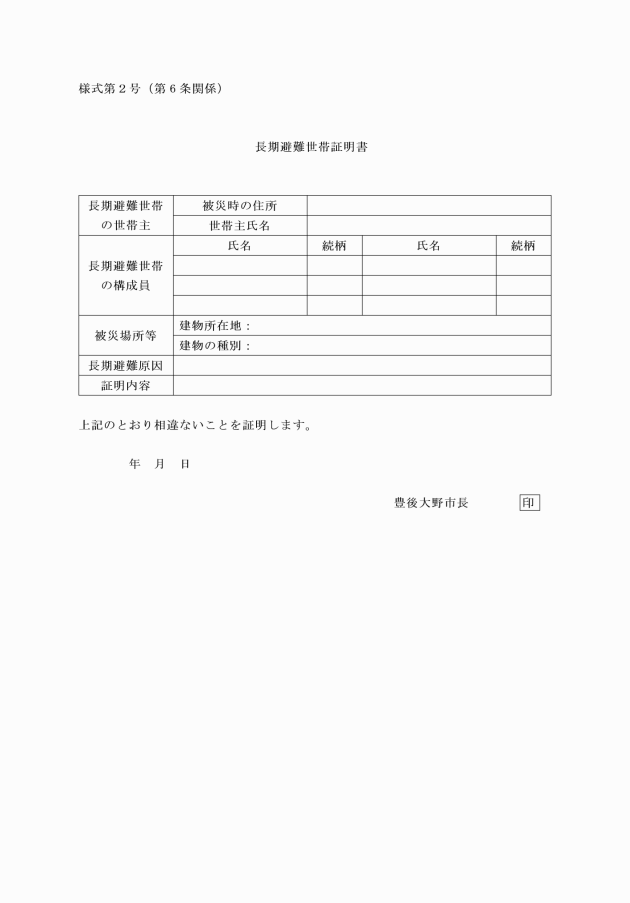

(3) 長期避難世帯の認定を行う場合は、市長が発行する長期避難世帯に該当する旨の証明書(様式第2号)

(4) 加算支給支援金の支給申請を行う場合は、住宅を建設、購入、補修若しくは賃借したこと又はこれらをしようとすることが確認できる契約書等の写し

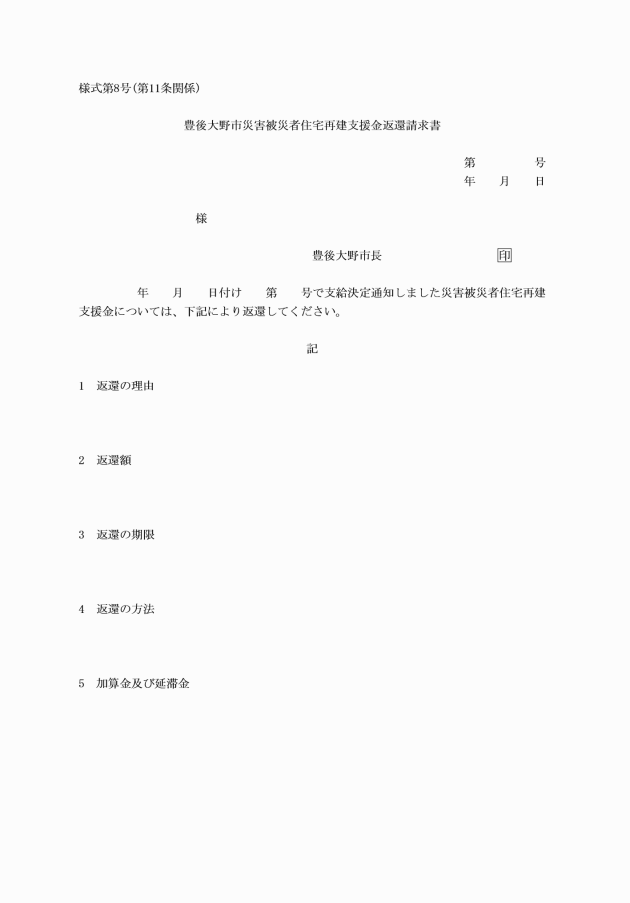

(支援金の支給決定)

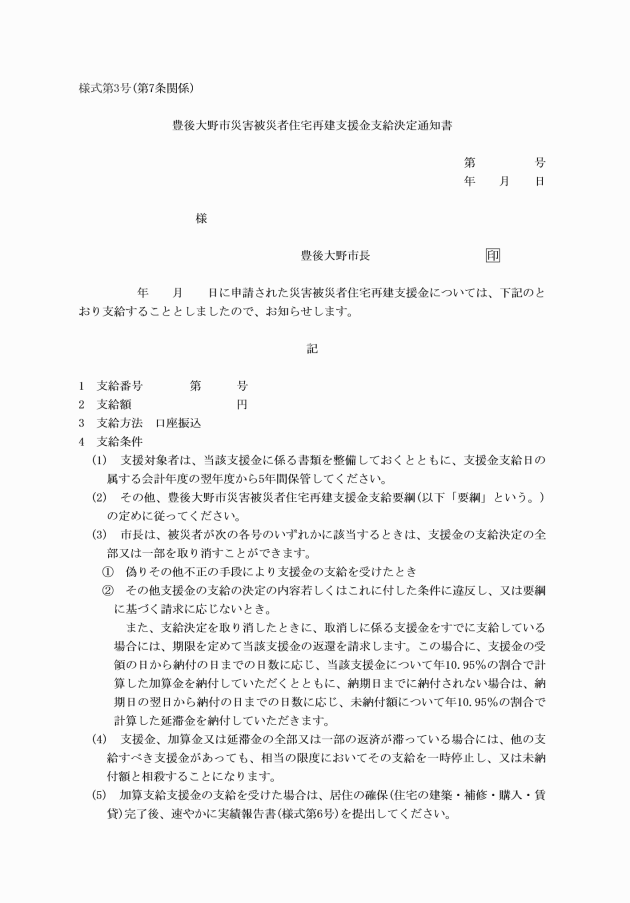

第7条 市長は、支援金の支給申請が適正であると認めたときは、支援金の支給を決定し、その旨を豊後大野市災害被災者住宅再建支援金支給決定通知書(様式第3号)により支援対象者に通知するものとする。

2 市長は、支援金の支給申請を却下することを決定した場合は、その旨を豊後大野市災害被災者住宅再建支援金支給申請却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) その他支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの告示に基づく請求に応じないとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(他の支援金の一時停止)

第12条 被災者に対し支援金の返還を請求し、当該被災者が当該支援金の全部又は一部を納付しない場合において、当該被災者に対して支給すべき支援金があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該支援金と未納付額とを相殺するものとする。

(加算金及び延滞金)

第13条 第10条の規定により支援金の支給の決定の全部又は一部の取消しを受けた場合において支援金の返還を請求したときは、被災者をしてその請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付させるものとする。

2 前項により被災者に対し支援金の返還を請求した場合において、当該被災者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該被災者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

(書類の保管等)

第14条 支援対象者は、当該支援金に係る書類を整備しておくとともに、支援金の支給の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日以後に発生した自然災害に係る支援金の支給について適用する。

(豊後大野市災害被災者住宅再建支援補助金交付要綱の廃止)

2 豊後大野市災害被災者住宅再建支援補助金交付要綱(平成19年豊後大野市告示第47号)は、廃止する。

附則(平成24年6月29日告示第108号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附則(令和3年6月9日告示第152号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(令和7年3月31日告示第51号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(単位:千円)

支援金の区分 | 世帯区分 | 支援対象者が居住する住宅の被害状況等 | |||||||

(a) ・支援対象者の居住する住宅が全壊した場合 ・支援対象者の住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があることその他これに準ずるやむをえない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った場合 ・支給対象者の居住する住宅が火砕流等により被害が発生する期限な状態が継続することその他の事由により、居住不能のものとなり、かつその状態が長期にわたり継続することが認められる場合 | (b) 支援対象者の居住する住宅が半壊した場合 | (c) 支援対象者の居住する住宅が床上浸水した場合 | |||||||

基礎支給支援金 | 単数世帯 | 750 | 375 | 37 | |||||

複数世帯 | 1,000 | 500 | 50 | ||||||

加算支給支援金 | 支援対象者が居住する住宅の被害状況及び被災後における支援対象者の居住確保形態 | ||||||||

上記aのいずれかに該当する場合 | 上記bに該当する場合 | ||||||||

ア 支援対象者の居住する住宅を建設し、又は購入する場合 | イ 支援対象者の居住する住宅を補修する場合 | ウ 支援対象者の居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する場合 | エ 支援対象者の居住する住宅を建設し、又は購入する場合 | オ 支援対象者の居住する住宅を補修する場合 | カ 支援対象者の居住する住宅(公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する場合 | ||||

単数世帯 | 1,500 | 750 | 375 | 750 | 600 | 375 | |||

複数世帯 | 2,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 800 | 500 | |||

※ | 単数世帯 | 225 | 187.5 | ||||||

複数世帯 | 300 | 250 | |||||||

注

1 被災者生活再建支援法による支援と併給する場合の金額

2 基礎支援金において、同一自然災害により表中(a)から(c)までに掲げる各項目のうち2以上に該当する場合の支援金の上限額は、当該各項目に定める金額のうち最も高い額とする。

3 加算支援支給金において、同一の自然災害により表中アからカまでに掲げる各項目のうち2以上に該当する場合の支援金の上限額は、当該各項目に定める額のうち最も高い額とする。